本文将探讨体育拉伸计划与学生体能发展课程中的柔韧性训练模块安排。随着人们健康意识的提高,柔韧性训练在日常生活和体育锻炼中逐渐被重视,尤其是在学生体能发展课程中,柔韧性训练成为提升学生体能的重要组成部分。本文将从四个方面进行详细阐述:一是柔韧性训练的必要性和作用,二是柔韧性训练的科学原理与方法,三是如何将柔韧性训练模块融入学生体能发展课程,四是柔韧性训练的评估与反馈机制。最后,通过对上述内容的总结,本文将展现如何有效地安排柔韧性训练模块,以促进学生的全面体能发展。

1、柔韧性训练的必要性与作用

柔韧性训练在体育锻炼中的重要性不可忽视。首先,良好的柔韧性能够有效减少运动损伤。随着运动量的增加,肌肉和关节的灵活性得到了极大考验,如果柔韧性不足,运动过程中就容易造成拉伤、扭伤等伤害。因此,柔韧性训练有助于预防这些损伤,保障运动员或学生的身体健康。

其次,柔韧性训练可以提升运动表现。对于很多体育项目来说,柔韧性直接关系到运动员的表现。例如,田径中的跑步、体操中的动作协调、游泳中的水下动作等,都需要较好的柔韧性作为基础。如果学生具备较强的柔韧性,他们在各种运动项目中的表现往往更加出色。

拉斯维加斯娱乐城官网最后,柔韧性训练有助于提高学生的身体素质和健康水平。学生的身体在生长发育过程中,适度的柔韧性训练能够帮助其更好地塑形,提升身体的协调性和灵活性。长期坚持柔韧性训练,有助于增强学生的体能基础,培养良好的运动习惯,从而实现身心的健康发展。

2、柔韧性训练的科学原理与方法

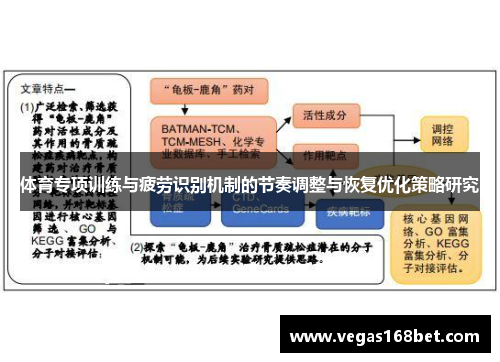

柔韧性训练的原理主要基于肌肉和关节的伸展性。在进行拉伸时,肌肉纤维被拉长,肌肉和筋膜组织的弹性得到提升。通过持续的训练,肌肉纤维的长度会有所增加,从而增强关节的活动范围。因此,柔韧性训练的关键在于逐步增加肌肉和关节的伸展程度,避免过度拉伸导致的损伤。

柔韧性训练有两种主要方法:静态拉伸和动态拉伸。静态拉伸是指在某一特定的姿势下保持一定的时间,目的是让肌肉和关节得到充分的拉伸。此方法适合在运动后进行,以帮助放松肌肉并减轻疲劳。动态拉伸则是通过有节奏的动作,反复进行关节和肌肉的拉伸,适用于运动前的热身,有助于激活肌肉和关节,增加活动范围。

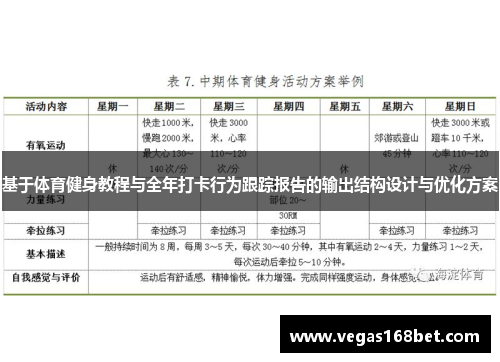

在进行柔韧性训练时,合理的训练计划和逐步增加训练强度尤为重要。训练开始时应从低强度、短时间的拉伸开始,随着柔韧性的提高,再逐渐增加拉伸的强度和时间。过度的训练不仅效果不佳,甚至会造成肌肉拉伤,因此,循序渐进的训练方式是保证安全和效果的关键。

3、将柔韧性训练模块融入体能发展课程

将柔韧性训练纳入学生体能发展课程中,需要根据学生的年龄、体质和运动水平设计合适的训练计划。在学生体能发展初期,可以通过简单的拉伸动作帮助学生建立基本的柔韧性基础。例如,针对低年级学生,可以通过简单的站立和坐姿拉伸来提升他们的柔韧性。

随着学生年龄的增长和体能水平的提升,柔韧性训练的内容可以逐步增加难度。例如,中高年级学生可以增加一些较为复杂的拉伸动作,如瑜伽式拉伸、腿部弯曲等,这些动作能够更好地锻炼学生的柔韧性,并帮助其在其他运动项目中取得更好的成绩。

此外,柔韧性训练的安排还需要注重趣味性和多样性。学生在进行训练时容易感到枯燥,因此,教师可以通过趣味性的游戏和团体活动,让学生在轻松愉快的氛围中进行柔韧性训练,从而提升他们的参与感和兴趣。

4、柔韧性训练的评估与反馈机制

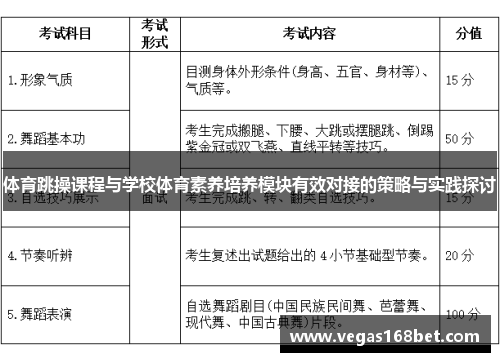

柔韧性训练的效果需要通过评估来了解学生的进展。常见的评估方法包括测量关节活动范围、检查肌肉拉伸的舒适度和灵活性等。例如,教师可以通过“坐位体前屈”测试来评估学生的腿部和腰部柔韧性,或者通过“肩部绕环”测试来检查学生上肢的柔韧性水平。

在评估过程中,还应当结合学生的个体差异进行反馈。例如,一些学生可能由于先天因素或生活习惯而柔韧性较差,这时可以针对性地调整训练计划,帮助其逐步提高柔韧性。教师应关注每个学生的训练情况,并根据其柔韧性的发展情况给予及时的反馈和鼓励。

柔韧性训练的反馈机制不仅仅局限于成绩的评定,还应当注重学生的心理状态和兴趣引导。教师可以通过定期与学生交流,了解他们在训练中的感受,帮助学生调整心态,提升他们的训练动力。

总结:

本文从柔韧性训练的必要性、科学原理与方法、融入学生体能发展课程的策略以及评估与反馈机制等方面,详细探讨了体育拉伸计划与学生体能发展课程中的柔韧性训练模块安排。通过柔韧性训练,学生不仅能提高运动表现,还能有效预防运动损伤,增强身体素质。

综上所述,柔韧性训练在学生体能发展课程中占据着重要地位,合理的训练安排和评估机制有助于学生全面提升体能。未来,随着教育理念的不断更新和体育课程内容的逐步完善,柔韧性训练的有效融入必将为学生的身心健康发展提供更加坚实的基础。